北海道大学キャンパスレポート

2012-04-08 | キャンパスレポート

三月中旬の札幌はまだ春にはほど遠く、時折雪が舞うような寒さでした。

今回のキャンパスレポートは2009年度の卒業生、黒沼君が学ぶ北海道大学です。黒沼君は佼成学園在学中には生徒会長も務めるかたわら、文化祭では見事なピアノ演奏を披露するなどマルチな才能を発揮した俊英ですが、訪問したその日は奇しくも黒沼君が生徒会長のバトンを渡した元生徒会長が東京大学に合格したという一報を受けたばかりの日でした。

北海道大学は日本で五番目に設立された帝国大学を前身とする総合大学で、学部の構成も以下の通り、実にバラエティに富んでいます。

【文学部・法学部・経済学部・医学部・歯学部・工学部・獣医学部・水産学部・理学部・薬学部・農学部・教育学部】

黒沼君が所属するのは水産学部という北大ならではの学部で、キャンパスは一年の前期までが札幌、その後函館に移ることになります。もともとはペンギンの研究に興味を抱いて北大で学ぶことを志したのですが、現在では食品関係の研究に関心を持つようになり、人気の資源機能化学科を選択したそうです。この春から三年生になる黒沼君は現在函館在住にもかかわらず、大学に入学してから始めたアメリカンフットボール部の活動を続けている関係で、週末は札幌に来ているのです。そのため、今回の訪問ではじっくりと札幌キャンパスを案内してもらうことができました。

黒沼君の話によれば北海道大学は実に学びの環境の整った大学で、居心地がいいそうです。学生は道内がやや多いようですが、伝統的な寮もあることから地方色も豊かで様々な出会いに恵まれるといいます。黒沼君は料理の腕前も達者なので寮には入らず一人暮らしを満喫しているそうですが、学校の勉強と体育会アメフトの活動で多忙な毎日を送っているようです。

キャンパスはまだ雪が降り積もった状態で、通常の授業が行われている時とはだいぶ異なりますが、ところどころ耳慣れない言葉が入ってきます。キャンパス内の広いスペースを指して、

「今は雪が積もってますけど、ここでジンパをやるんですよ」

「ジンパ?」

「あ、ジンギスカンパーティーのことです。新歓の時期になるとこのあたりではみんなジンパやってます」

このあたりも東京都は違ってなかなか味わい深いものがあります。「この池の周りでデートしたカップルは別れるらしいです」などという、ちょっとしたローカル都市伝説も教えてくれました。地方の大学生活は生活そのものがキャンパスの中にあるものと改めて実感しました。

そして有名なポプラ並木は大学キャンパス内とは思えないほど雄壮な自然そのもので、雪を戴いた見事な光景には思わず息を呑みました。並木道の先には広大な農場が広がっており、一つの大学の敷地とは思えないほどです。訪問当日は昼過ぎまで後期試験が行われていた日だけあって記念撮影をしている高校生の姿も見受けられ、全国区の大学の魅力を実感しました。

そして有名なポプラ並木は大学キャンパス内とは思えないほど雄壮な自然そのもので、雪を戴いた見事な光景には思わず息を呑みました。並木道の先には広大な農場が広がっており、一つの大学の敷地とは思えないほどです。訪問当日は昼過ぎまで後期試験が行われていた日だけあって記念撮影をしている高校生の姿も見受けられ、全国区の大学の魅力を実感しました。

黒沼君に三年生になってからの展望を尋ねたところ、大学院進学や留学を視野に入れつつ、就職についても考えていきたいということでした。函館キャンパスの水産学部から、札幌キャンパスの農学部の大学院に進学するケースもしばしばあるらしく、勉強についても充分怠りなく進めているそうです。

北海道大学は入試形態も「総合入試」という枠を拡大しており、大学入学後に自分の専門分野を決定していく、いわゆる東大のような「進振り」を進めています。漠然とした憧れをもって北海道の地に学びの可能性を求めてみれば、自分でも思いもしなかったような素晴らしい展開が待ち受けているかもしれません。どこまでも奥深い北海道大学の魅力の一端を語ってくれた黒沼君は、こんなことを言っていました。

「北大は自分がやれることが広がる本当に良い大学ですから佼成学園の後輩たちにも是非勧めて下さい!」

記事ページ

APハウス

APハウス 授業

授業

本校卒業生との再会

本校卒業生との再会 卒業してからまだ二ヶ月程度しか経っていないものの、関根元学年主任は彼らとの再会にすっかり目を細めていた。「土日は何をやって過ごしているの?」という問いかけに、「宿題やってますよ。毎週2000字以上も書くんですから大変ですよ」と言いながら、書いたレポートを見せてくれた。「どれどれ」と覗き込む関根元主任は、教え子たちが遠く離れた全く異なる環境の中、短期間で大きく成長している様子が嬉しくて仕方がないようだ。大学での生活はまだ始まったばかりで、手探りの部分も多いようだ。けれども、様々な国の文化を間近で体験しながら、真剣に勉強に取り組んでいる様子は見て取れた。彼らがこの場所で本気で学べば、どの大学に行くよりもかけがえのない財産を得るであろうことを確信した。

卒業してからまだ二ヶ月程度しか経っていないものの、関根元学年主任は彼らとの再会にすっかり目を細めていた。「土日は何をやって過ごしているの?」という問いかけに、「宿題やってますよ。毎週2000字以上も書くんですから大変ですよ」と言いながら、書いたレポートを見せてくれた。「どれどれ」と覗き込む関根元主任は、教え子たちが遠く離れた全く異なる環境の中、短期間で大きく成長している様子が嬉しくて仕方がないようだ。大学での生活はまだ始まったばかりで、手探りの部分も多いようだ。けれども、様々な国の文化を間近で体験しながら、真剣に勉強に取り組んでいる様子は見て取れた。彼らがこの場所で本気で学べば、どの大学に行くよりもかけがえのない財産を得るであろうことを確信した。

進路指導部主任 西村準吉

進路指導部主任 西村準吉

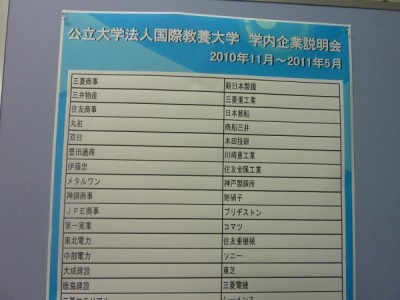

本校から参加した生徒は、私が事務職員と話しているといつの間にかAIUの留学生と仲良くなっていたり、留学体験コーナーに自ら足を運んでいた。どうやら大いに刺激を受けたようだ。進路指導部主任という役職上、様々な大学を回ることが多いけれども、国際教養大学ほど刺激に満ちた大学はなかなか見つからない。確かに場所の問題や、「国際教育」という単科という点で、誰もが目指す大学ではないだろう。しかし、確実にそこ目指す「誰か」は存在しており、それは年々増えていくことだろう。日本の大学観を見直すときが来ているようだ。授業の枕となる雑談でこの視察について話したところ、予想以上に生徒が関心を示していたのも印象的である。

本校から参加した生徒は、私が事務職員と話しているといつの間にかAIUの留学生と仲良くなっていたり、留学体験コーナーに自ら足を運んでいた。どうやら大いに刺激を受けたようだ。進路指導部主任という役職上、様々な大学を回ることが多いけれども、国際教養大学ほど刺激に満ちた大学はなかなか見つからない。確かに場所の問題や、「国際教育」という単科という点で、誰もが目指す大学ではないだろう。しかし、確実にそこ目指す「誰か」は存在しており、それは年々増えていくことだろう。日本の大学観を見直すときが来ているようだ。授業の枕となる雑談でこの視察について話したところ、予想以上に生徒が関心を示していたのも印象的である。