東京大学・駒場リサーチキャンパス公開視察報告

2014-06-14 | キャンパスレポート

駒場リサーチキャンパス公開視察報告

平成26年6月7日

進路指導部 浜田肇・秋山哲二

■初めて見るものばかりの見学

東京大学の大学院である生産技術研究所・先端技術研究所の合同研究室公開イベント「駒場リサーチキャンパス公開」が6月6日(金)・7日(土)におこなわれました。本校高2生4名、高1生8名が7日の授業後に参加してきました。当日は朝から大雨警報・注意報が都内にも発令され、本校での授業も1・2校時が休校になり、開催・参加が危ぶまれる中、生徒たちも大変な思いをして、駒場リサーチキャンパスにたどり着きました。

最初に見学したのは、奈良県飛鳥村で導入されているという、「歴史的建造物・人物再現バス」です。特製ヘルメット(ヘッドシステム)をかぶってバスに乗ると、バスについている全方位カメラと、ヘルメットが連動し、周囲の景色がリアルタイムで見えるようになっています。のみならず、本当は現存しない建造物や、人物の動きの再現CG映像が、現在の風景に重ねて見えるようにできています。ヘルメットに内蔵されている方位システムと連動して、顔を向けた方向の景色+CGが見られるのです。運良く体験できた生徒は、最新の研究の洗礼を受け、驚きを隠せない様子でした。

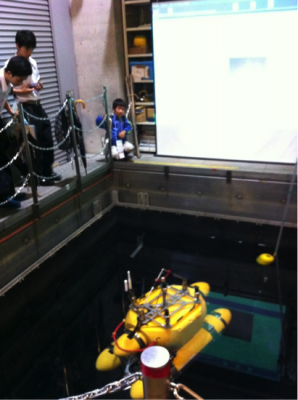

次に見学したのは、深さ8mのプールと、海底探査ロボット「トリトン2号」の実演です。「海底のグーグルマップを作るプロジェクト」の一環とのことで、昨今話題のレアメタル、メタンハイドレートなどの探索を目的としているとのことです。水中にある間は、外部からの通信が遮断されますが、搭載したプログラムにしたがって、海底の写真を順々に撮って移動します。のみならず、撮った写真を自信で合成し、データに不十分な箇所が見つかった場合、改めて不足分を補うために追加写真を撮りに移動します。実演では高さ50cmのポリタンクも見事に、写真に収め、水底の地形を探査する精度の高さを示しました。

(左:「歴史的建造物・人物再現バス」と体験した生徒たち 右:8mのプールに浮上してきたトリトン2号)

また、「無響室」という、発生した音が、まったく反射せず完全に吸収される部屋は、前後左右上下6方向からのスピーカにより、コンサートホール、駅や空港、トンネル内部などの音響環境の改善の研究に用いられているとのことでした。大学生によるクラリネット演奏も、再現するホールによってまったく響き方が違うことを、感心した表情で聞き分けていました。

(左:不気味なほど反響しない無響室にて 右:自らの進路に思いを巡らせ凛々しい顔つきに)

途中、1時間程度の自由見学では各自の興味に従って、キャンパス内を見学して回りました。鉄道のホームドアが移動するシステムを見学したり、風洞実験設備で秒速20mを体感したりと、それぞれに日本トップレベルの研究を体感していました。

■先輩との懇談

後半では、本校卒業生で現役東大に合格・入学を果たしたばかりの太田君や、名古屋大学を卒業した社会人などが駆けつけて、生徒たちの見学に同行してくださいました。最後の懇談での激励コメントを紹介します。

*先輩のコメント

「説明にはわからないことも多かったかもしれないが、こうやって大学の施設を見学できるだけでラッキーなこと。いずれ決めることになる自分の進路に対しても真剣に向き合ってみて欲しい。」

「社会人になったら『文系だからわからない』というのは通用せず、『勉強しなさい』ということになる。」

「受験を終えてみて、自分にとって受験とは自信をつけるためのものでもあったと思う。受験ぐらいでつまずいている場合ではない。多少大変でも、努力してみることで可能性が開けてくる。是非頑張りきって欲しい。」

「学校の企画がなくても自分たちでどんどん出かけてみて欲しい。」

*生徒たちの感想

「わからない説明も多かったが、それでも面白そうと思えることが多かった。これから知識を増やして、わかるようになりたい。」

「文系といえども、広い視野をもって多くの勉強に積極的に取り組んでいきたい。私立大学を志望していたが、国立大学も考えてみたいと思い始めた。」

「少しの工夫を加えると便利になるものがあることを体感できた。こういう理系的な面白さを発見するべく、少し違った見方で身の回りを眺めてみたい。」「理系・文系関係なく楽しめた。学問の裾野の広さに驚いた。」

「高1から受験勉強を始めて、やっぱり東大に行きたいと思った。」

APハウス

APハウス 授業

授業

本校卒業生との再会

本校卒業生との再会 卒業してからまだ二ヶ月程度しか経っていないものの、関根元学年主任は彼らとの再会にすっかり目を細めていた。「土日は何をやって過ごしているの?」という問いかけに、「宿題やってますよ。毎週2000字以上も書くんですから大変ですよ」と言いながら、書いたレポートを見せてくれた。「どれどれ」と覗き込む関根元主任は、教え子たちが遠く離れた全く異なる環境の中、短期間で大きく成長している様子が嬉しくて仕方がないようだ。大学での生活はまだ始まったばかりで、手探りの部分も多いようだ。けれども、様々な国の文化を間近で体験しながら、真剣に勉強に取り組んでいる様子は見て取れた。彼らがこの場所で本気で学べば、どの大学に行くよりもかけがえのない財産を得るであろうことを確信した。

卒業してからまだ二ヶ月程度しか経っていないものの、関根元学年主任は彼らとの再会にすっかり目を細めていた。「土日は何をやって過ごしているの?」という問いかけに、「宿題やってますよ。毎週2000字以上も書くんですから大変ですよ」と言いながら、書いたレポートを見せてくれた。「どれどれ」と覗き込む関根元主任は、教え子たちが遠く離れた全く異なる環境の中、短期間で大きく成長している様子が嬉しくて仕方がないようだ。大学での生活はまだ始まったばかりで、手探りの部分も多いようだ。けれども、様々な国の文化を間近で体験しながら、真剣に勉強に取り組んでいる様子は見て取れた。彼らがこの場所で本気で学べば、どの大学に行くよりもかけがえのない財産を得るであろうことを確信した。

進路指導部主任 西村準吉

進路指導部主任 西村準吉

本校から参加した生徒は、私が事務職員と話しているといつの間にかAIUの留学生と仲良くなっていたり、留学体験コーナーに自ら足を運んでいた。どうやら大いに刺激を受けたようだ。進路指導部主任という役職上、様々な大学を回ることが多いけれども、国際教養大学ほど刺激に満ちた大学はなかなか見つからない。確かに場所の問題や、「国際教育」という単科という点で、誰もが目指す大学ではないだろう。しかし、確実にそこ目指す「誰か」は存在しており、それは年々増えていくことだろう。日本の大学観を見直すときが来ているようだ。授業の枕となる雑談でこの視察について話したところ、予想以上に生徒が関心を示していたのも印象的である。

本校から参加した生徒は、私が事務職員と話しているといつの間にかAIUの留学生と仲良くなっていたり、留学体験コーナーに自ら足を運んでいた。どうやら大いに刺激を受けたようだ。進路指導部主任という役職上、様々な大学を回ることが多いけれども、国際教養大学ほど刺激に満ちた大学はなかなか見つからない。確かに場所の問題や、「国際教育」という単科という点で、誰もが目指す大学ではないだろう。しかし、確実にそこ目指す「誰か」は存在しており、それは年々増えていくことだろう。日本の大学観を見直すときが来ているようだ。授業の枕となる雑談でこの視察について話したところ、予想以上に生徒が関心を示していたのも印象的である。